Aktuelles

Symposium

Atlas of the Anthropocene: Critical Geography in Tumultuous Times

|

|

Das zweitägige Symposium wird eine Erkundung durch die Linse der kritischen Geographie ermöglichen, indem neue Bewegungsmuster, Arten des Verweilens und Einsichten von Ort und Raum – in einem Zeitalter, in dem unser Verständnis über die Natur der Natur erschüttert wurde – erfasst werden. Am ersten Tag werden vorhandene Kategorisierungen von Raum angesichts der neuen Formen des Konsums, der Entsorgung, der Interaktion und der Verschmutzung untersucht und infrage gestellt. Wie sollen solche traditionelle Landschaften wie die Wüste, der Wald, die Stadt, der Ozean und das Weltall im Zeitalter von sich radikal verändernden Topographien verstanden werden? Für den zweiten Tag ist die Erkundung der Zukunft der kritischen Geographie vorgesehen. Wie können Utopien und Räume des Widerstandes im Kontext eines sich verändernden Planetens konzeptualisiert und erfasst werden und was heißt es für die Zukunft der Geographie?

7-8 Juni, 2019 Humboldt-Universität zu Berlin Unter den Linden 6, 10117 Raum 2070A |

|

07. Juni 2019, 11:30 Petra Löffler (HU) | Resistance to Die? Geopolitics and Media Ecologies of (bio)Degradation |

Ringvorlesung

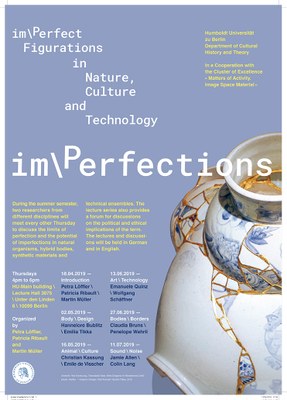

im/perfection(s): Figurationen des Imperfekten in Natur, Kultur und Technik

|

An insgesamt sechs Abenden werden zwei Forscher*innen aus unterschiedlichen Disziplinen aufeinander treffen und im Gespräch Grenzen der Perfektion und Potenziale des Imperfekten bei natürlichen Organismen, hybriden Körpern, synthetischen Stoffen und technischen Ensembles ausloten. Die Ringvorlesung bietet gleichzeitig ein Forum für Diskussionen über die politischen und ethischen Implikationen des Begriffs.

Do 16-18h, 14-tägig, Beginn: 18.04.2019 Termine: 18.04.2019, 02.05.2019, 16.05.2019, 13.06.2019, 27.06.2019, 11.07.2019

Humboldt-Universität zu Berlin

Organisiert von: Petra Löffler, Patricia Ribault, und Martin Müller |

|

Vortrag

| WISSEN DER KÜNSTE: Prekäre Substanzen in Film und Literatur Öl, Plastik, Metall oder Präparate der Pharmaindustrie durchdringen, infizieren, besetzen und haften an unseren Körpern und gestalten so unsere materielle Welt. Dabei kommt den global zirkulierenden Substanzen eine unsichere, gefährliche und prekäre Position zu. Einerseits sind es Objekte, die wir jeden Tag nutzen, einnehmen und verbrauchen, andererseits entzieht sich ihre Verbreitung im Zuge der Globalisierung scheinbar jedweder Kontrolle, mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt. Es scheint so als ob nicht wir die Dinge besitzen würden, sondern sie besitzen zunehmend uns. Durch dieses Spiel aus An- und Abwesenheit sowie Kontrolle und Kontrollverlust entwickeln die Stoffe, Substanzen und Dinge der materiellen Welt eine imaginative und narrative Energie, die sich in literarischen und filmischen Fiktionen über und mit Stoffen niederschlägt. Von Sergej Tretjakows Essay Biographie des Dings (1929), in dem er reisende Dinge in das Zentrum seiner literarischen Methode stellt, und Primo Levis Untersuchungen chemischer Elemente in Das periodische System (1975) über John Smiths Film Slow Glass (1988-91), der sich der Wirkung seines titelgebenden Gegenstandes hingibt, bis zu den Drogen, Bioadaptern und Elixieren gegenwärtiger Science-Fiction(s) finden sich unzählige Erzählungen, in denen prekäre Stoffe im Zentrum stehen. Welche Geschichten schreiben Stoffe in Film und Literatur? Wie bedingen sich reale Substanzen und die Stoffe in Literatur und Film gegenseitig und was sind ihre politischen Implikationen? Entlang gewöhnlicher (Glas), seltener (Blei) sowie seltsamer Stoffe der Science-Fiction werden Petra Löffler, Felix Laubscher und Georg Dickmann kulturtheoretische, ästhetische und philosophische Einblicke zu prekärer Materialität in Film und Literatur vorstellen und anschließend mit dem Publikum diskutieren. 16.04.2019, Volksbühne Berlin, Grüner Salon |

|

|

"Molekulare Montage und verteilte Aufmerksamkeit"

›Anti-Montage-Ästhetik‹? ›Chaos Cinema‹? ›Post-Continuity‹? Dies sind nur drei der vielen Schlagworte, mit denen seit der Jahrtausendwende im Zuge der Digitalisierung des Kinos die Totenglocke der Montage geläutet wurde. Diese manchmal etwas überhitzt als schierer Verlust beklagte Entwicklung wird in diesem Band analytisch kühler betrachtet und historisch eingeordnet. So können die durch Montage konstituierten mannigfaltigen medialen Räume und Zeiten aktueller wie auch älterer Kino- und Fernsehproduktionen in ihrer Eigensinnigkeit genauer beleuchtet werden. ›Filmmontage‹ wird dadurch zu einem äußerst schillernden Begriff, der als ähnlich entgrenzt und verflüssigt zu verstehen ist wie die angesichts der technischen Entwicklungen immer instabiler werdenden Medien Film und Fernsehen. Die Beiträge in diesem Buch machen sich zur Aufgabe, die mitunter postulierte Kluft zwischen Medien- und Filmwissenschaft zu überbrücken, also Technik und Ästhetik pointiert zusammenzudenken. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven widmen sich die Autor_innen Positionen der Montage, und zwar von der politischen Dimension der Parallelmontage bei D.W. Griffiths THE BIRTH OF A NATION, über dokumentarische Formen des Sensory Ethnography Lab bis hin zu synoptischen Darstellungsweisen des compositing im Splitscreen und in gegenwärtigen Computer-Desktopfilmen.

Herausgegeben von: Martin Doll. |

Kolloquium

Melden Sie sich bitte für das Kolloquium im SoSe 2019 per E-mail an.

Vortrag

"Archive der Zukunft. Überlegungen zu einer Medienökologie des Archivierens"

27.11.2018

Im Rahmen der Ringvorlesung "Archivpraktiken"

Universität Paderborn, 27.11.2018

Institut für Medienwissenschaft

Kulturwissenschaftliche Fakultät

Wintersemester 2018/19

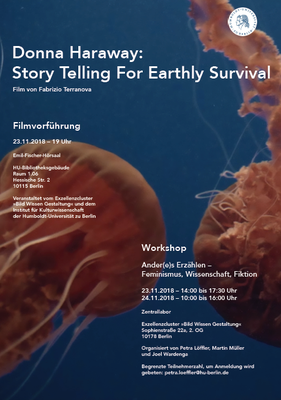

Filmscreening

Fabrizio Terranova: "Donna Haraway: Story Telling For Earthly Survival"

Freitag, 23.11.2018, 19:00 Uhr

Im Rahmen des Workshops "Ander[e]s Erzählen -- Feminismus, Wissenschaft, Fiktion"

Humboldt-Universität zu Berlin

Emil-Fischer-Hörsaal

Hessische Str. 2

Workshop

"Ander[e]s Erzählen -- Feminismus, Wissenschaft, Fiktion"

Organisiert von Petra Löffler, Martin Müller und Joel Wardenga

Humboldt Universität zu Berlin

Institut für Kulturwissenschaft,

Exzellenzcluster "Bild Wissen Gestaltung"

Sophienstraße 22a, 2. OG

April 2018

Ökologien der Erde. Zur Wissensgeschichte und Aktualität der Gaia-Hypothese.

Ökologien der Erde bestimmen die Gegenwart. Dabei gewinnt die in den 1970er Jahren von James Lovelock gemeinsam mit Lynn Margulis entwickelte Gaia-Theorie heute neue Erklärungskraft. Wenn Gaia bei Bruno Latour sogar zum allgemeinen Modell der Welterklärung im 21. Jahrhundert wird, gilt es, nach der Plausibilität zu fragen, die die Rede von Gaia aktuell entwickelt. Die vier Beiträge des Bandes geben hierauf eine Antwort, indem sie die metaphorologischen und begriffshistorischen Linien der Gaia-Theorie nachzeichnen und ihren Bezug auf zeitgenössische Computersimulationen in den Blick nehmen. So wird der gegenwärtige Ort des Wiederauflebens Gaias deutlich – und damit die Verschränkung von kybernetischen und organizistischen Ökologien mit der Annahme einer Programmierbarkeit von Umgebungen.

Herausgegeben von: Petra Löffler, Alexander Friedrich, Niklas Schrape und Florian Sprenger.

PDF-Version: ÖkologienderErde.pdf

April 2018

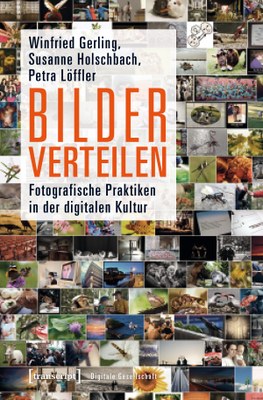

Bilder verteilen. Fotografische Praktiken in der digitalen Kultur.

D igitale Fotografien sind allgegenwärtig: Sie werden täglich milliardenfach erzeugt, verbreitet, kommentiert und gespeichert. Im Zusammenspiel mit digitalen Technologien und sozialen Netzwerken sind Praktiken entstanden, die Produktion und Rezeption, Distribution und Archivierung fotografischer Bilder radikal verändert haben. Sie werden dabei ebenso von ihren Prosumer/innen verteilt, geordnet und bewertet wie von Maschinen, Software und Algorithmen. Wie verschieben sich dadurch fotografische Konzepte von Autorschaft, Referenz und Relevanz? Welche Ästhetiken, Wissensordnungen und Archive entstehen in digitalen Kulturen? Dieser Band erschließt erstmals systematisch die neuen Technologien und kulturellen Praktiken, durch die fotografische Bilder gegenwärtig verteilt und wirksam werden.

igitale Fotografien sind allgegenwärtig: Sie werden täglich milliardenfach erzeugt, verbreitet, kommentiert und gespeichert. Im Zusammenspiel mit digitalen Technologien und sozialen Netzwerken sind Praktiken entstanden, die Produktion und Rezeption, Distribution und Archivierung fotografischer Bilder radikal verändert haben. Sie werden dabei ebenso von ihren Prosumer/innen verteilt, geordnet und bewertet wie von Maschinen, Software und Algorithmen. Wie verschieben sich dadurch fotografische Konzepte von Autorschaft, Referenz und Relevanz? Welche Ästhetiken, Wissensordnungen und Archive entstehen in digitalen Kulturen? Dieser Band erschließt erstmals systematisch die neuen Technologien und kulturellen Praktiken, durch die fotografische Bilder gegenwärtig verteilt und wirksam werden.

Herausgegeben von: Petra Löffler, Winfried Gerling und Susanne Holschbach. Transcript: Bielefeld 2018.

Weitere Informationen: Infoflyer

Februar 2018

Buchpräsentation: Kino Arbeit Liebe. Hommage an Elisabeth Büttner

Elisabeth Büttner hat das Kino als kollektiven Erfahrungsraum und Möglichkeitsraum des Ich, als Raum der Affekte und der Erkenntnis gleichermaßen begriffen. Den Film schätzte sie wegen seiner Offenheit für große wie unscheinbare Ereignisse, für Widersprüche und Widerstände, für Gesten wie Phantome. Unaufhörlich der Politik der Bilder und ihren Verknüpfungen auf der Spur, hat sie immer wieder darauf insistiert, dass Filme nicht nur Geschichten erzählen, sondern vielmehr Geschichte(n) haben und auf ihre Art machen. Der von Christian Dewald, Petra Löffler und Marc Ries herausgegebene Band versteht sich als experimenteller Parcours entlang der Arbeitszusammenhänge einer genauen, sensiblen Forscherin, einer engagierten wie selbstkritischen Denkerin. Das Buch wird im Rahmen eines Programms mit Filmen u.a. von M. Wallin, L. Ponger, P. Tscherkassky und K. Kren vorgestellt.

In Kooperation mit Vorwerk 8 am 8. Februar 2018 im Arsenal, Institut für Film- und Videokunst.

Oktober 2017

Kulturen des Glanzes: Materialien - Praktiken - Subjektivierungen.

Internationale Tagung

Ruhr-Universität Bochum

25.-27.10.2017

GLANZ (engl. shine, frz. éclat) zieht Blicke auf sich und weckt Begehren. Als Phänomen der Wahrnehmung, der Refraktion und Reflexion faszinieren glänzende Dinge, Stoffe und Materialien. Sie prägen die materielle Kultur und versprechen Luxus (Besitz), soziale Distinktion (Prestige/Glamour) einerseits und Möglichkeiten entgrenzender Erfahrungen (Exzess) andererseits. Das interdisziplinär angelegte Symposium wird genealogische ebenso wie systematische Zusammenhänge zwischen materiellen Glanzphänomenen und kulturphilosophischen Konzepten des Scheins, der Täuschung, der Ablenkung sowie der Blendung aufdecken und ein breites Spektrum an Disziplinen und wissenschaftlichen Herangehensweisen zum Phänomen des Glanzes sowie zu Verfahren und Praktiken des Glänzens zusammenführen.

GLANZ (engl. shine, frz. éclat) zieht Blicke auf sich und weckt Begehren. Als Phänomen der Wahrnehmung, der Refraktion und Reflexion faszinieren glänzende Dinge, Stoffe und Materialien. Sie prägen die materielle Kultur und versprechen Luxus (Besitz), soziale Distinktion (Prestige/Glamour) einerseits und Möglichkeiten entgrenzender Erfahrungen (Exzess) andererseits. Das interdisziplinär angelegte Symposium wird genealogische ebenso wie systematische Zusammenhänge zwischen materiellen Glanzphänomenen und kulturphilosophischen Konzepten des Scheins, der Täuschung, der Ablenkung sowie der Blendung aufdecken und ein breites Spektrum an Disziplinen und wissenschaftlichen Herangehensweisen zum Phänomen des Glanzes sowie zu Verfahren und Praktiken des Glänzens zusammenführen.

SHINE (Ger. Glanz, Fr. éclat) allures and awakens desire. As a phenomenon of perception, of refraction and reflection, shiny things, cloth and materials fascinate and tantalize. They are a formative element of material culture, promising luxury (possession), social distinction (prestige/glamor) and the hope of limitless experience and excess. This interdisciplinary symposium seeks to define genealogical and systematic relationships between material phenomena of shine and cultural philosophical concepts of appearance, illusion, distraction and glare by bringing together a broad spectrum of disciplines and approaches to the phenomenon of shine, as well as to processes and practices of shine.