WiSe 2017/18: Vertretung an der Professur für Technikgeschichte am Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU-Berlin

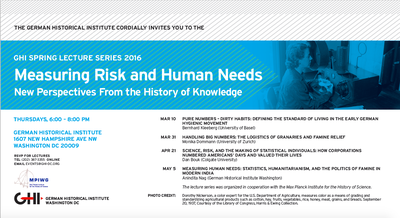

Deutsches Historisches Institut Washington D.C. Spring Lecture Series 2016 The lecture series was organized in cooperation with the Max Planck Institute for the History of Science.

Measuring Risk and Human Needs: New Perspectives From the History of Knowledge

Organized by Simone Lässig, Christine von Oertzen, and Anna Echterhölter

WiSe 2014/15: Forschungsfreisemester am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin.

Aktuell: Vorbereitung des 4. Hefts von ilinx -- Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft

Workarounds. Praktiken des Umwegs

Vorbereitungs-Workshop an der Universität Siegen, 14./15. Mai 2014

Artur-Woll-Haus, Am Eichenhang 50, Raum AE-A 103

Ein Workshop des Graduiertenkollegs „Locating Media“ und der AG „Medien der Kooperation“. In Zusammenarbeit mit ilinx, Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft.

Rationierung. Logiken, Formen und Praktiken des Mangels

4./5. Juli 2014

Eine Kooperation der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Institut für Kulturwissenschaft, HU-Berlin, mit dem Weltkulturenmuseum Frankfurt am Main

Veranstalterinnen: Frederike Felcht, Anna Echterhölter

Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung

www.rationierung.uni-frankfurt.de

Programm: download / Plakat: download

Die Lebensmittelkarte tritt dort auf, wo knappe Güter zu verteilen sind, mit der Besonderheit, dass es nicht der Markt ist, der diese Distribution reguliert. Handelt es sich bei den Marken deshalb um eine vitale Währung, ein monetäres Rudiment oder ein politisches Medium der Überwachung? Rationierungssysteme entstehen in Lagern und Gefängnissen, in der Kriegswirtschaft und in Regionen, die von Hungersnöten betroffen sind. Die Tagung fragt nach Effekten der Quantifizierung im Dispositiv des Hungers und nimmt hierfür Verwaltungspraktiken und ihnen zugehörige imaginäre Ordnungen gleichermaßen in den Blick. Dies geschieht im Interesse einer Erfassung unterschiedlicher Rationierungssysteme, die nicht bei der bloßen Operation stehen bleibt, sondern die jeweiligen Rahmungen, sozialen Reaktionen und Narrative erfasst. Der Mangel ist demnach niemals objektive Gegebenheit, sondern ein Resultat und Katalysator gesellschaftlicher Prozesse. Beiträge aus der Kultur- und Literaturwissenschaft, der Ethnologie und Sinologie sowie der Wissenschaftsgeschichte gehen der Bürokratie des Hungers nach: Sie verfolgen die Theoriegeschichte des Getreidesilos, die szientifische und phantasmatische Seite der Ernährungswissenschaft, die Lagererfahrungen, sowie die Verzeichnungsverfahren, Selbstpraktiken und politischen Dimensionen des Hungers. Mit Beiträgen von: Hendrik Blumentrath, Holger Brohm, Monika Dommann, Christian Gerlach, Karin Harrasser, Vera Hierholzer, Rebekka Ladewig, Mario Schmidt und Felix Wemheuer.

__________________________________

Tagungsort: Weltkulturen Museum | Schaumainkai 37 | 60594 Frankfurt am Main | Weltkulturen Labor

14:00 Uhr: Anna Echterhölter (Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin): Begrüßung und Einleitung: Paranumismatik: Zur Asymmetrie von Lebensmittelmarken

PRAKTIKEN DER QUANTIFIZIERUNG

14:30 Uhr: Mario Schmidt (Ethnologie, Centre for Global Cooperation Research Duisburg): Quantität als Qualität: Über einen spielsüchtigen Ethnologen, westkenianische Investitionsstrategien und die unendliche Freiheit numerischer Quantifizierung

RATIONIERUNG UND ZIRKULATION

16:30 Uhr: Hendrik Blumentrath (Literaturwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin): „Karton mit Buchstaben und Ziffern“ – Joseph Roths Poetologie der Rationierung

19:00 Uhr: Monika Dommann (Geschichte, Universität Zürich): Cornern und Regieren: Zwei oder drei Thesen zur Getreidekammer (im Anschluss: Empfang mit Getränkeverkauf)

__________________________________

SAMSTAG 5. JULI 2014

NORMIERUNG DES LEBENS

9:30 Uhr: Vera Hierholzer (Geschichte, Goethe Universität Frankfurt): Maschine Mensch – Die Normierung der Ernährung im 19. Jahrhundert

10:15 Uhr: Rebekka Ladewig (Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin): Teilen und Verteilen. Otto Neuraths Gesellschaftstechnik zwischen Gemeinwirtschaft und Planungswirtschaft

HUNGER, RATIONIERUNG UND STAATLICHE ERNÄHRUNGSPOLITIK

13:45 Uhr: Felix Wemheuer (Sinologie, Universität zu Köln): Ernährungspolitik und Rationierung im maoistischen China und Stalins Sowjetunion

14:30 Uhr: Christian Gerlach (Geschichte, Universität Bern): Rationierung, politische Ruhigstellung und Massenmord. Die NS-Nahrungsmittelverteilung in Deutschland und Osteuropa als Gesamtkomplex

15:30 Uhr: Frederike Felcht (Skandinavistik, Goethe Universität Frankfurt): Abschlussdiskussion: Hunger, Mangel, Rationierung

Rezensionen der Dissertation

"Schattengefechte. Genealogische Praktiken in Nachrufen auf Naturwissenschaftler (1710-1860)" sind im Februar 2012 in der Reihe »Wissenschaftsgeschichte« (Hg. von Michael Hagner und Hans-Jörg Rheinberger) erschienen. Digital und analog bestellbar beim Wallstein-Verlag mehr...

Rezensionsexemplare unter: info(...)wallstein-verlag.de

K. Whitmer: Isis 1/2015

F. Schnicke: N.T.M. 22,3 / 2014

T. Weber: British Journal for the History of Science 47,4 / 2014

L. Saarloos: Tijdschrift voor Geschiedenis 2014

S. Splinter: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.12.2012

ARCHIV

ilinx - Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft

Zuletzt erschien:

Zuletzt erschien:

ilinx 3 "Ökonomische Praktiken", herausgegeben gemeinsam mit Dietmar Kammerer, Rebekka Ladewig. Mehr zu dem von mir mit herausgegebenen ersten Heft "Wirbel, Ströme, Turbulenzen" und der zweiten Ausgabe "Mimesen" unter www.ilinx-kultur.org.

ilinx-Kollaborationen:

Innerhalb der am Institut schon lange rezipierten FUNDUS-Bücher erscheint jedes Jahr alternierend zur Zeitschrift ein Band, der entgegen der Zeittendenzen möglichst kollaborativ entstehen soll. Der erste Beitrag wurde von einem TRIO verfasst und beschäftigt sich mit "Sensiblen Sammlungen" , dem Problem der anthropologischen Objekte im Depot.

ilinx-talks

ilinx.talks No 5: 2.7.2010 Simon Roloff im Gespräch mit Architekten über die aktuellen Architekturen von Arbeitsämtern, pro qm, Almstadtstraße 48-50, 19:00 Uhr

www.tonargumente.org

stellt Vorträge zu Kulturtechniken und Praktiken des Raums online zum Nachhören bereit. Wir zeichen vor allem an unterschiedlichen Institutionen in Berlin auf. Beispielsweise Isabel Stengers, David Abram und Michael Taussig über die Wiederbelebungen des Animismus; Christoph Menke und Daniel Loick über die Frage illegitimer Gewalt im Zentrum des juristischen Systems.

Die "Gebrauchsweisen des Raums"

sind erschienen!

Ökonomische Marginalität und marginale Ökonomien seit der Antike

Ein Workshop der Forschergruppe CSG-II: „Cultural Theory and Its Genealogies“im Exzellenzcluster TOPOI, Hannoversche Straße 6, 10115 Berlin

Veranstaltet von Iris Därmann und Anna Echterhölter

27. und 28. April 2012

Programm zum download

Der Workshop widmet sich unter der systematischen Frage der Marginalität der antiken Wirtschaftsgeschichte einerseits und der Transformationsgeschichte der Oikonomia bis hin zur modernen Ökonomie andererseits, und zwar als einer Wissens- und Praxisgeschichte zugleich. Eine methodische Orientierung erhält er u.a. durch die moderne Wirtschaftsethnologie im Gefolge von Marcel Mauss’ Essai sur le don (1925).

Es steht wohl außer Frage, dass die Geburtsstunde des modernen Eigentums- und Ökonomieverständnisses mit einer Marginalisierung „nicht-produktiver“ ökonomischer Praktiken verbunden war (solcher Praktiken also, die nicht am direkten materiellen Profit orientiert waren). Im Hinblick auf eine Problematisierung des homo oeconomicus und der modernen Ökonomie gewinnen daher alle außereuropäischen und alteuropäischen, antiken wie mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ökonomien eine geradezu exemplarische Bedeutung.

Im thematischen Zentrum des Workshops steht die historisch-systematische Untersuchung von ökonomischer Marginalität und marginalen Ökonomien. Zum einen sollen diverse Praktiken einer anderen, „nicht-produktiven“ Ökonomie untersucht, zum anderen jene Personen und Personengruppen in den Blick gerückt werden, die jeweils von der dominanten Ökonomie – von Eigentum und Besitz, Kapital und Vermögen – ausgeschlossen sind.

1) Durch welche Prozesse, Krisen, Praktiken und Taktiken werden bestimmte Personen und Tätigkeitsvollzüge im Verhältnis zur jeweils dominanten Ökonomie randständig gemacht (Sklaven, Frauen, Kinder, Gesinde, Leibeigene, Arme, alle Formen reproduktiver Arbeit), und wie lässt sich die marginale Perspektive selbst – das Verloren-, Bedeutungslos-, Unsichtbar- und Abgekoppeltsein – methodisch zugänglich machen und beschreiben?

2) Welche marginalen bzw. „nicht-produktiven“ Ökonomien entwickeln sich ausgehend von den ökonomischen Rändern, aber auch – seit dem frühen Mittelalter – im Zentrum weltlicher Macht, etwa als kaiserliche Ökonomie christlicher Provenienz? Dazu zählen antikes Stiftungswesen, Gastfreundschaft, Almosen und Gabentausch genauso wie Armenfürsorge (der weltliche Herrscher als dispensator der Armen, von Gott konzedierte Güter, Treuhandschaft etc.), Freikauf von Gefangenen, Mitgift, Allmendegüter, Prostitution, Raub, Wegelagerei und Diebstahl oder die Abfallwirtschaft.

Arbeitsworkshop: Praktiken -- Handliches / Unhandliches

Es sind die kulturellen Praktiken, die spezifische Raumregime einsetzen, unterteilen und markieren. Rechtsräume, soziale, politische, ökonomische oder mediale Räume sind nicht schlechterdings vorhanden, haben nicht von sich aus eine dauerhafte und stabile Existenz. Sie werden vielmehr durch spezifische habituelle Dispositionen, Handlungen und Verhaltensgewohnheiten erzeugt und je von neuem unterhalten. Insofern sind Raumregime als Korrelate bestimmter kultureller Praktiken anzusehen und beziehen durch sie ihre relative Stabilität bzw. stete Veränderlichkeit – wobei die Optionen des Perpetuierens wie der Neukonstruktion beide möglich sind. Sie beruhen auf einem Repertoire von Fertigkeiten – Körpertechniken, Gebrauchsweisen, Interaktionsrituale, Sprechakte, Notationsformen – , das den Handlungen Kontur und Bedeutung verleiht.

Kulturelle Praktiken konfigurieren gleichermaßen Raumordnungen und die in ihrem Rahmen jeweils handelnden bzw. exponierten Akteure, und bilden damit auf einer mittleren Ebene die Scharnierstellen zwischen den räumlichen Ordnungen auf der einen Seite und den diversen Akteuren (menschlichen, nichtmenschlichen) auf der anderen Seite.

Kulturelle Praktiken konfigurieren gleichermaßen Raumordnungen und die in ihrem Rahmen jeweils handelnden bzw. exponierten Akteure, und bilden damit auf einer mittleren Ebene die Scharnierstellen zwischen den räumlichen Ordnungen auf der einen Seite und den diversen Akteuren (menschlichen, nichtmenschlichen) auf der anderen Seite.

Aus verschiedenen disziplinären Perspektiven wird daher in diesem Worhshop die Zone der Handhabungen, der habitualisierten Skripte, der Gebrauchsweisen des Raumes sowie der einflussreichen Umgebungen bei Kant, Hertz, Arendt, Heidegger, Debord, Campe und Bourdieu in den Blick genommen. Als Arbeitsform wird das Prinzip der gemeinsamen Besprechung grundlegender Texte fortgeführt, das sich bereits in Rebekka Ladewigs Workshop zum „Impliziten Wissen“ bewährt hat: Jeder Text des vorher bereitgestellten Readers wird von einem 20-minütigen Impulsreferat eingeleitet und anschließend im Plenum diskutiert.

Ringvorlesung: Zerstörte Räume

Migration, Rechtsvakuum, Kommunikationszusammenbruch, mediale Bilderflut: Der Moment direkt nach der Naturkatastrophe zeigt, dass nicht nur der geographische Raum von der Zerstörung betroffen ist. Das Institut für Kulturwissenschaft hat in Kooperation mit der kulturwissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Exzellenzclusters TOPOI eine Ringvorlesung zu raumtheoretischen Aspekten der Naturkatastrophe entwickelt.

Mittwochs, 18 Uhr c.t.

Hauptgebäude der Humboldt-Universität

Unter den Linden 6, HS 3088

Programm zum download.

Zwischenraum -- Ortsbesuche

Öffentliche Ringvorlesung des Exzellenzclusters TOPOI

Die Auftaktveranstaltung der Cross-Sectional-Group II geht von konkreten kulturellen Figurationen des Raums aus, die sich als sozial eingeübte, real begehbare oder epistemologisch unhintergehbare erweisen, wie Asyle und Altäre, Vorzimmer und Reviere, das Feld und die Proxemik, der Ozean und der Datenraum der Statistik. Inwiefern generieren diese räumlichen Konfigurationen Intersubjektivität und in welchem Verhältnis stehen Ausnahme- oder Liminalitätsräume zu bereits etablierten Herrschafts-, Macht- oder Rechtsräumen? Der kulturell verstandene Zwischenraum eröffnet eine heuristische Perspektive, die die spatiale Dimension von Beziehungsgeflechten und den spezifischen Zuschnitt hegemonialer Räume sichtbar macht.

WiSe 2009/10, mittwochs, 19:00 - 21:00 Uhr

Hauptgebäude der Humboldt-Universität

Unter den Linden 6, Raum 1070

Konzeption und Organisation gemeinsam mit Iris Därmann

Programm zum download.

Institutsbroschüre

Praktische und fachgeschichtliche Informationen über das Institut für Kulturwissenschaft gibt es jetzt in der von uns zusammengetragenen Institutsbroschüre, auf der Homepage auch zum download.